Ci sono libri che si leggono e ci sono libri che ti leggono. Il romanzo luminoso di Mario Levrero è uno di quelli che ti leggono, forse. Se si dovesse, per forza, aggiungere qualcosa, alle oltre seicento pagine già̀ scritte, non sarebbero parole sulla grandezza di quel che c’è scritto, né su come è scritto; semmai si potrebbe provare a raccontare questo forse.

Il romanzo luminoso si presenta per finta, per davvero o per denaro, come il diario di una vita vera che finge di essere libro. Oppure il contrario. La questione centrale è che la vita umana non coincide mai con se stessa. Neanche quando si sforza e non fa altro che perdersi nella progettazione di se stessa. Una vita che si dissolve nel campo dei dettagli, sparpagliati nell’orizzonte della visione laterale che annacqua e soffoca. Particolari e minuzie risucchiate dal vortice di un disordine costruito a bella posta per trascinare di continuo via dal centro la persona, lo scrittore, l’uomo, amante o marito, amico.

È sempre troppo facile credere di poter riferirsi alla vita dell’autore solo perché tutto è scritto in prima persona e con la manifesta intenzione di rispondere all’intento autobiografico. Il romanzo luminoso insuffla questo fraintendimento per giocare di continuo con la scrittura e la confusione. Un caos rassicurante dento cui il personaggio- protagonista del diario moltiplica le connessioni tra le pagine che possiamo materialmente sfogliare e i taccuini di un uomo che ha da poco traslocato in una nuova casa, nella città di Montevideo.

Ed è lui, il personaggio stesso che prende forma e si perde nel tentativo di mettere ordine a quel caos. Progetta di ordinare finalmente i libri sugli scaffali, di sistemare gli scatoloni ancora tutti sul pavimento; progetta di scrivere il diario perfetto, progetta di trasformare il diario in un libro, progetta di leggere tutto quel che gli piace, progetta di riuscire a finire la bibliografia completa dei suoi autori e delle sue autrici preferite – una su tutte, e non a caso, Rosa Cachel, aderente a quella corrente che fa del flusso di coscienza uno strumento di contestazione civile, contro la scrittura ad uso e consumo della propaganda politica. E ancora, progetta la conclusione ottimale del suo grande amore, una fine che non lo faccia soffrire, progetta il suo piano di cura e integrità̀ fisica, progetta di scansionare e memorizzare i giorni migliori e di archiviare al più presto quelli peggiori, progetta soprattutto un tempo che non verrà. O che non saprà riconoscere.

E mentre progetta, qualcosa avviene: il tempo si attua, si riempie. A volte bene a volte male. I giorni e le pagine si gonfiano di innumerevoli sogni e aneddoti, forse anche autobiografici. Ma che importa saperlo davvero. Altro non fanno che esplorare la tensione tra queste due declinazioni dell’essere: ordine e caos. Sul pavimento di casa.

La tensione dolorosa, faticosa, dell’impegno e della ricerca di una qualche salvezza e il cedimento della propria natura; una implosione malinconica dentro qualcosa di cui non si vedono mai del tutto i confini. Un’area intima e dolorosa che rende potente l’appunto, la pagina di diario della giornata (o della nottata, il più delle volte) e inutile il suo migliore svolgimento.

Sogni lasciati a metà. Riflessioni solo accennate.

Una sospensione che dà sostanza al dolore provocato dalla solitudine e dall’assenza, dalla morte cui non si riesce mai a dar forma.

Una vertigine che si aggrappa alla continua progettazione di sé e che si trascina e si moltiplica dietro la fatica di sistemare continuamente qualcosa. A chilometri di distanza si legge la stessa angoscia di Sartre quando congiunge la filosofia della libertà con lo stordimento dei tanti possibili che non si realizzano. Scelte che sottraggono possibilità ad altri reali.

Un tempo immolato al computer, all’archiviazione di file o a scegliere con cura video porno, al gioco in formato elettronico o alla meta-programmazione che divora il tempo del sonno, della scrittura, del lavoro, delle telefonate, degli appuntamenti. Delle relazioni. Tempo scivolato via che trasforma il possibile in un arco teso e offensivo dell’avrei dovuto, dell’avrei potuto, dell’avrei voluto.

E proprio come una invocazione di salvezza, la scrittura del diario rifiuta la tastiera per affidarsi alla penna e all’inchiostro, a pennini scelti con cura e meticolosa fissazione; come se la mano impegnata a vergare la carta possa offrire una traccia da seguire per ricostruire quell’unità di senso in cui – come per Il cavaliere inesistente – tante storie, tanti viaggi e tante voci possano tornare a riconoscersi dentro un’unica trama.

Nel frattempo, e nell’attesa, la lotta tra ordine e caos lascia un sapore amarissimo anche quando strappa qualche sorriso, anche quando, per esempio, il personaggio-protagonista-scrittore riceve in dono cotolette da surgelare nel tempo come sigillo di una promessa di amore e di cura.

Per il resto, il malessere continuo e latente, la pressione alta, il reflusso gastroesofageo, i giramenti di testa, la fatica di uscire, il dramma della sistemazione dei propri spazi non fanno altro che restituire una fisicità a una rivelazione forse troppo grande per non essere solo sussurrata. L’orizzonte non è più dell’uomo. Al centro della vita non c’è più nessuno.

Il pensiero si è talmente perso nel pensare se stesso che ha spostato lo stesso uomo pensante sul piano degli oggetti, degli appuntamenti, delle cose da fare, delle commissioni, degli eventi e dei fatti (o delle bugie).

Una rivelazione che condanna chi vive a vivere. Si esiste comunque, in qualunque modo si esista e l’esistenza si attua a prescindere da come si vorrebbe esistere e di quello che si vorrebbe vivere. L’esistenza è immanente. A prescindere; che ci piaccia o meno; che lo si voglia o no.

E il reflusso gastroesofageo, proprio come la nausea di Sartre altro non è che il fiotto di questa rivelazione. Una violenza che inchioda l’uomo a esistere.

E quando la vita e l’emozione per la vita scardina l’ordine – come avviene quando si ha paura, davvero paura di morire o soffrire – allora, credere nella governabilità della vita diventa l’unica giustificazione possibile per essere distratti da altro. Ed è allora che il reflusso compare più forte. Quando più forte è anche il tentativo di rimozione; ogni volta che il personaggio si sforza di non incontrarsi sul piano della vita ma si nasconde dietro la disciplina che assegna a se stesso: l’alternarsi della veglia al sonno, il controllo delle spese, la preparazione e l’insegnamento nei corsi di scrittura, i laboratori privati, la lettura ordinata, gli scaffali da montare, persone da chiamare, appuntamenti da rispettare, le giornate scandite da tempi ragionevolmente utili a rifiatare, coltivare la socialità e un amore irreggimentato. Ma la gastrite, l’acido, il male arriva puntuale ogni volta che l’uomo si limita a incontrare se stesso sul piano dei confini che egli stesso si dà. E tutto questo in una città, Montevideo, in un paese, l’Uruguay, assunti come luoghi di una enorme rimozione collettiva, in cui il sentire comune, le frasi fatte, i soliti commenti, il buon senso pervasivo e acritico, le impressioni canoniche di Camus, non arrivano mai a incontrare e guardare se stessi.

Una nevrosi mai nominata che offre un mandato e il miraggio del permesso di vivere. Fare cose. Un permesso falsato che fa della dipendenza un alibi per continuare a distrarre la propria esistenza.

Perfino la pornografia non serve più a niente, e neanche il gioco. E neanche l’amore per Chil. Perché quello che manca è la voglia di desiderare. Il reflusso allora è il sintomo dello strabordante e non usato potere della libertà di poter essere come si vuole, di avere il tempo di essere come si vuole.

E quando sale su per la gola provoca la paralisi, l’immobilità per tutto quel che si è lasciato a metà. L’amore, il matrimonio, le passeggiate, l’insegnamento, le relazioni in genere.

Il prologo non fa altro che questo. Dichiara che niente di senso sopravvive, che il diario che si è scritto non può trasformarsi nel vero Romanzo Luminoso, che il premio e la borsa vinta non sono serviti a niente altro che a esistere, che il trauma non può essere rimosso sul piano degli oggetti e degli eventi ma solo sul piano dell’esistenza.

Il prologo racconta di un autore-personaggio-scrittore, che ricomincia a guardare se stesso proprio mentre si legge, come l’opera che egli stesso ha creato. L’etica del bello elimina tutto quel che non smuove il desiderio. Il diario, le date, i frammenti gli appunti, allora diventano, forse per tutti, il luogo dove recuperare le tracce della rivelazione prima che dell’estasi. E la scrittura, alla fine, si rivela essere il luogo stesso della creazione. Di uomini e donne. Di desideri senza distrazioni.

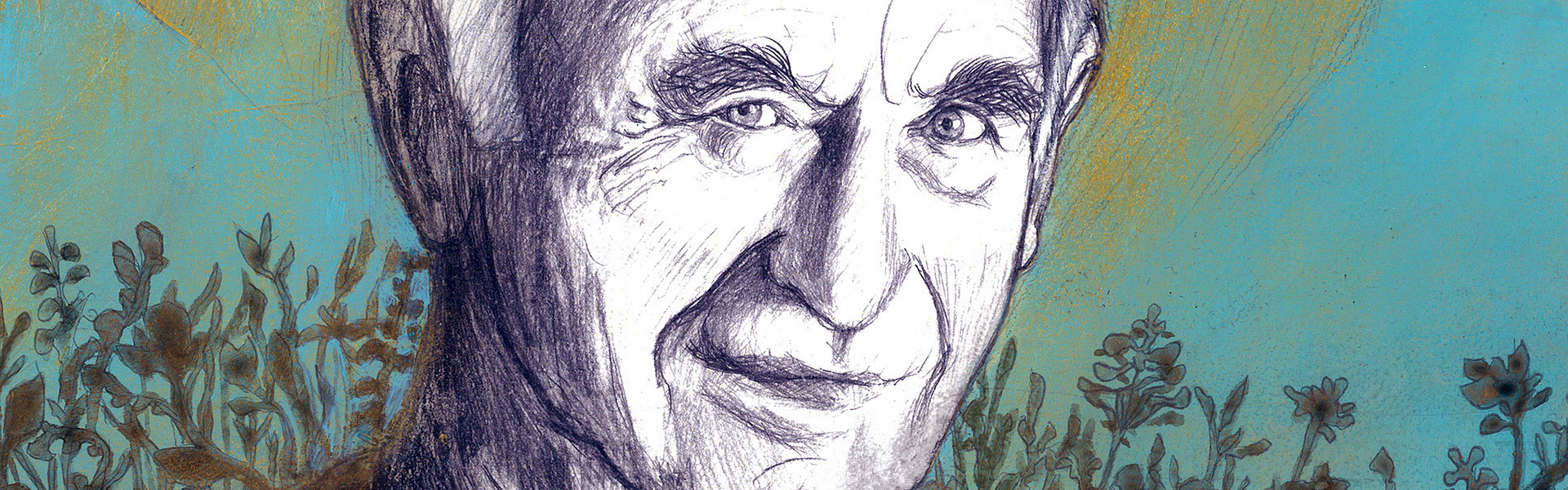

Il romanzo luminoso, Mario Levrero (Calabuig, 2014 - traduzione di Maria Nicola)