Voglio parlare di James Hillman per parlare del grande Dio Pan. O, forse, voglio parlare di James Hillman come fosse il grande Dio Pan, figlio d’Ermète diletto, bicorne, vago di strepiti, piede di capra.

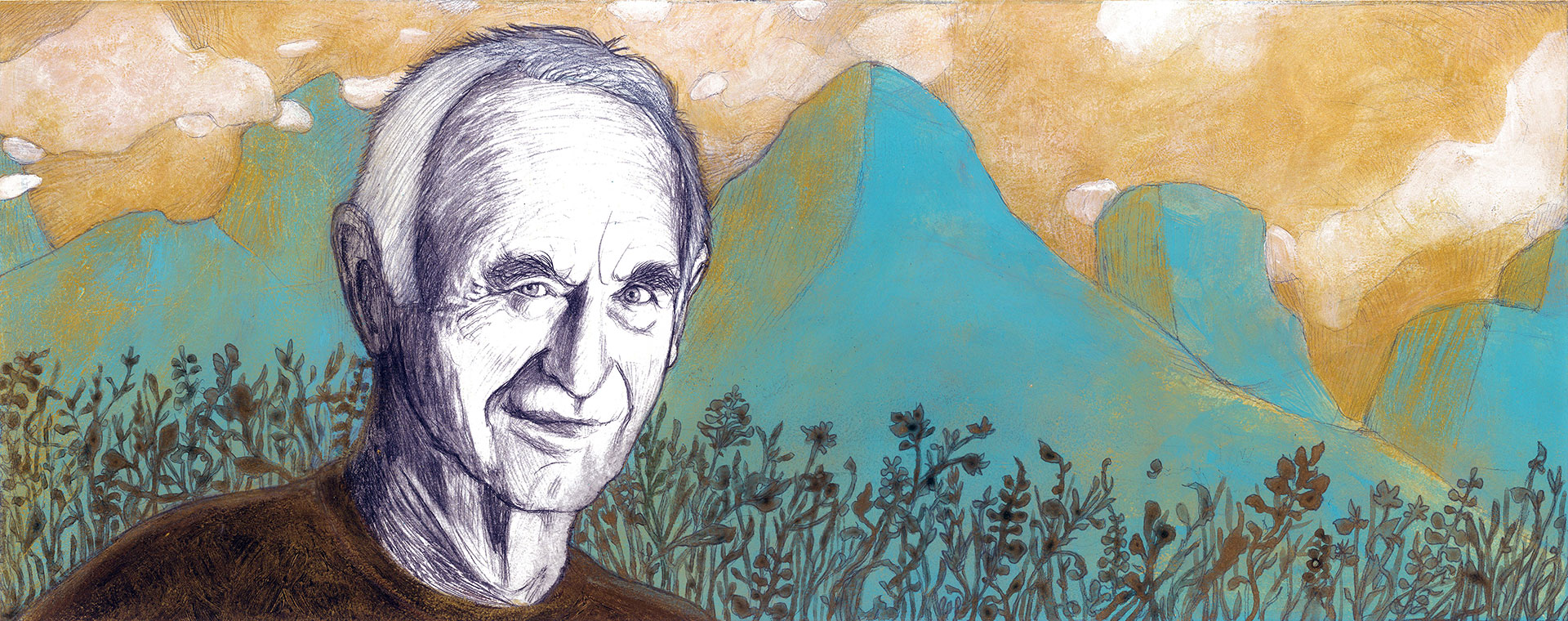

Ho in mente questa intervista che Hillman ha fatto qui in Italia. Lo intervistava una famosa giornalista, molto colta, coltissima. La giornalista gli faceva delle domande lunghissime, ben cadenzate su lunghi giri di do. Le domande erano piene di compunta intelligenza, di erudizione lentissima. L’aria era opaca, e, senza arrivare a dire che questa aria poteva ricordare i banchi di nuvole al mattino in Arcadia, però, in mezzo a questa aria, ogni tanto, spuntava la faccia di Hillman. Gli sorridevano gli occhi. Annuiva alla giornalista. Gli sorrideva la bocca, mentre le rispondeva. Gli sorrideva perfino la punta del naso, irradiando gioia. Cosa era quel sorriso? Senza dubbio era il sorriso di Pan. Quello era proprio il sorriso insensato e pauroso che Pan faceva quando era solito vagabondare per valli e per selve con le ninfe vaghe di balli, le ninfe che, battendo i balzi scoscesi e le vette dei monti, invocavano il nome del capro.

Certo, il grande Dio Pan è morto. Ma non davvero. Era un gioco di parole del solito Plutarco. Pare, diceva lui, sacerdote a Delfi, esperto di inganni, mercante di enigmi formato fin dalla più tenera età ai diversi giochi di parole che si inventano di notte fra iniziati, che dei marinai, costeggiando le rive dell’Asia Minore, avessero sentito l’urlo angosciante di tutte le cose, e da questo avessero capito che Pan, il cui nome volendo significa tutto, fosse morto. Tutto, però, questo morire lo fa quanto meno stagionalmente, e non sarebbe stata una gran cosa da raccontare, se Plutarco non avesse avuto una certa intenzione nel raccontarla. Quale intenzione? Forse, quella di dire che la smaterializzazione gnostica, alla fine, non avrebbe vinto davvero; che il Cristo, un giorno, avrebbe coinciso con Pan. Tante sono le vie che confermano l’immortalità di un dio. Dimostrarono poi questa tesi, pare, i templari riportando una loro sindone del tutto particolare, congegnata a loro uso personale, e che mostra la vera immagine del cristo ostentando quel volto da caprone che, sempre per quegli scherzi che ci si fanno di notte fra iniziati, chiamarono con un nome dadaista: Bafometto. Ma in realtà era Pan, l’irsuto a cui sono sacre le vette dei monti aspri e sublimi.

Il dio Pan non è morto. Gli dèi sono immortali. La smaterializzazione gnostica non è riuscita a ucciderlo. La smaterializzazione gnostica ha creato un cattivo rapporto con Pan, è vero, ma il dio Pan non ha mai cercato relazioni facili con nessuno. A lui è sempre piaciuta la caccia, e sempre ha amato superare i sentieri di rupi precipiti, e inerpicarsi in alto per poi slanciarsi sulle prede. È la sua natura. È quella natura, che come immagine invincibile e necessaria, vive in ogni creatura. È stato Virgilio, il poeta che ha inventato con Enea il modello del buon cristiano, del casto che fa del male, ma in nome del bene, anzi del Bene, ad avere detto che l’amore vince tutto. È il primo spot del famoso amore cristiano. L’amore cristiano contro tutto, contro Pan. Ma per fortuna, indifferente alla pubblicitaria, Pan, perfino oggi continua a istillare contro il casto, bianco, piatto, astratto amore cristiano, l’amore vero nelle persone, la voglia, il desiderio, sussurrando parole sconce, educando misteriosamente gli adolescenti agli incontri clandestini e ai piaceri intensi e solitari, alle fantasie meno dicibili, e rendendo simili a sé, nel ludibrio lascivo e nella somma saggezza, i vecchi; ancora oggi Pan spinge gli uomini e le donne a desiderare la vita, e quindi cose vaste e grandiose; e gli uomini e le donne, per lui, fanno a volte un po’ di poesia e altre volte qualche rivoluzione, perfino. Fanno tantissime cose, per via dell’amore capriccioso, da capra, vergognoso, che il dio, danzando qui e là, instilla in loro. E non solo l’amore instilla in loro, in noi, ma anche quell’estasi perfetta, quella paura meridiana, che oggi cristianamente si cura come attacco di panico con farmaci che addormentano, con parole che addormentano, con pensieri che distolgono e annientano dalla realtà ineludibile del nume portentoso che è sempre lì, e non aspetta altro che attaccarci. Gli dèi devono fare così, fanno sempre così con chi amano davvero, perché il meglio, ci ricorda Plotino, è quando vengono non invocati, vengono senza essere invocati e attesi e, allora, possono spezzare in noi ogni difesa e riguardo, e precipitarci giù dal cielo come una stella fissa.

Forse è soprattutto per il panico, che è sua invenzione, per questa estasi della carne, per questa profonda saggezza che dà a tutti, che Pan, che è tutto, è sempre stato amato da tutti, e uomini e dèi.

Forse, arrivo a dire, senza panico non si conoscerebbe nemmeno l’amore vero, il desiderio. Forse è così. Non importa. Quello che importa è che senza Pan non si può vivere. Noi uomini non sapremmo dove e perché direzionare i nostri piedi. Se non si facesse torto a suo padre, Ermète, di cui è dovere sacro dire che sia il migliore amico degli uomini, questo lo si direbbe di lui. Un caro amico. Uno di quegli amici saggi, con le occhiaie scure e gli occhi lucidi, pieno di vita, e quindi di rabbia e rammarico e nostalgia, e quindi di voglia di ridere e irridere, che, per esempio, se vede che stai male, ti vuole aiutare, e allora ti dice di goderti questo male, che in questo male c’è il sale della vita, che la vita alla fine è questo, misurarsi con questo male salato che ti impone di fare cose sbagliate e grandiose. Direbbe le stesse cose Nietzsche. Forse anche lui (ma non lo diceva perché qualche riserva che gli veniva dalla sua inclinazione al monotesimo unilarerale gli faceva ritenere giusto di adorare soltanto Dioniso), forse anche lui amava Pan. Certo, perché Nietzsche sapeva che la vita non ha nulla a che fare con la serenità e la pulizia e queste cose qui. Quelle cose che piacciono agli orfici, questi maniaci dell’igiene e del politicamente corretto, e che poi sono piaciute ai cristiani, questi smaniosi di paradisi, inutile aggiungere artificiali, e via giù per lo scolo dei tempi fino ad oggi, fino a quest’epoca così pulita, in cui tutti se ne vanno in giro leggeri, con tutti questi pensieri leggeri, precotti, asciugati, che addormentato e che nientificano.

Hillman ha anche scritto un libro su Pan1. Un libro che oggi, forse, nessuno legge davvero volentieri. È un libro pieno di stupri, e orge, e immagini raccapriccianti che fanno venire certe fantasie, fantasie da cui nascono molti pensieri. È il segreto della famosa intelligenza. È il segreto di quella che una volta si chiamava vita, la vita, quella cosa che viene da quelle immagini intelligenti e raccapriccianti che fanno venire voglia di fare l’amore e filosofare nello stesso tempo, come in un poema indiano. Fare l’amore e dirsi cose che fanno accapponare: la vita è solo un sogno e io ti farei di tutto. Le immagini che ci spara in testa Pan, al meriggio, quando veniamo presi dalla foja e, quindi, dal panico. O dal panico, e quindi dalla foja. Di queste immagini Hillman, in questo libro, spiega la necessità ineludibile. È un libro ineludibile e necessario.

Ma non è l’avere scritto un libro su Pan, che ha reso interessante ai miei occhi Hillman come se avessi davanti l’immagine potente del dio.

In realtà, della forza raccapricciante delle immagini, delle immagini che vivono fuori e dentro di noi, nelle quali viviamo, e che possiamo chiamare l’anima, la nostra anima o l’anima del mondo, di queste immagini Hillman ha scritto incessantemente, in ogni suo libro, che è un solo libro. Un libro scritto come fosse un inno a Pan? Un unico grande inno scritto da Pan stesso? O sono io che sto scrivendo un inno? E a chi? Non lo so, anche perché, a questo punto, sentendo sempre di più nelle mie parole l’impulso di questo inno, mi diventa difficile capire se parlo di Hillman o di Pan. Però, mi diventa chiaro, infine, perché parlo di tutto questo.

È una questione poetica. Parlo di tutto questo perché sto parlando della poesia che viene da Pan per via della paura e del desiderio che mette dentro le cose, con tutto ciò che ne consegue. È un fatto storico talmente conclamato che, sebbene non sia mai avvenuto, avviene sempre: Apollo è patrono della musica e della poesia, ma la musica è invenzione di Ermète e la poesia di suo figlio Pan. La poesia viene da Pan, per questo parlo di lui. E parlo di Hillman perché, ispirato da Pan, ci ha spiegato cosa sia la poesia. Certo, Hillman deve anche essere stato un grande psicologo, e le sue parole sulla psicologia spero abbiano aiutato molti psicologici a liberarsi dalla mania di curare l’ansia della gente con metodi tanto ansiogeni (sono parole di Hillman). Però, ciò che di precipuo e fondamentale c’è nell’opera di Hillman, così come gliel’ha ispirata Pan, è questo suo continuo insegnarci la poesia.

A questo punto Goethe direbbe: “Non possiamo costringere nessuno a questo modo di concepire la questione. Chi lo trova comodo, come noi, lo accoglierà di buon grado. Ugualmente non abbiamo desiderio di difenderlo, in avvenire, passando per battaglie e contrasto”2. Tutto sommato lo dico anch’io, non possiamo costringere nessuno e tutto il resto, anche perché ci vorrebbe poco a dimostrare che l’opera di Hillman è un’opera poetica e sulla poesia, e che all’impresa di questa opera lo ha costretto Pan. Ovunque, Hillman ci invita a essere fedeli alle immagini, tanto più ci tormentano, e ci mandano in panico, proprio come fanno i poeti. I poeti che hanno giurato fedeltà all’amore e alla bellezza di queste immagini. I suoi Dante, i suoi Keats, i suoi Walcott, i suoi Lawrence. Però, due cose le voglio dire. No, quattro. Voglio dire le quattro cose fondamentali che Hillman ci ha insegnato per rimanere fedeli alla poesia, per fare poesia.

La prima di queste quattro cose lui la chiama deletterizzazione. La lettera uccide. Prendere alla lettera le cose, se all’inizio è solo segno di idiozia, finisce sempre poi per essere sintomo di pazzia. Da qui arriviamo alla fase degli omicidi e delle stragi di massa. Non so, letto su un libro abbastanza vecchio e accreditato che prima o poi ci sarà l’apocalisse, e dato per scontato che non ci interessa sapere cosa significa la parola apocalisse (significa rivelazione) bastandoci credere che significhi strage di massa, ecco che negli ultimi venti anni siamo in uno stato di guerra continuato. Questo è il letteralismo. Non so, a uno gli entra in testa la parola grazia, che è una bella parola, decide che grazia significa che qualcuno è più ben voluto degli altri da Dio e che non deve fare più nessuna opera buona, anzi non deve più nemmeno lavorare, può prestare a strozzo, ed ecco la nascita della finanza e la strage di massa per debiti finanziari che stiamo vivendo negli ultimi venti anni. Deletterizzare allora significa tornare a fare dell’apocalisse una rivelazione (tipo: ma porca vacca questo mondo è pieno di luce, viviamo nella luce, per forza gli dèi ci invidiano!); o fare della grazia quello che è, un modo di camminare in maniera seducente per strada suscitando cospicuo interesse e desiderio in vaste moltitudini. Deletterizzare, ci spiega con ognuna delle sue parole in ognuno dei suoi libri Hillman, è ciò che ci aiutano a fare i poeti, per i quali ogni cosa e ogni parola sono una metafora, un veicolo per portarci fuori dalla lettera, dall’illusione della concretezza. Per un poeta, ci insegna meticolosamente Hillman, ogni parola è libera dalla lettera, e quindi è viva. Qualsiasi parola, anche la parola apocalisse, o la parola grazia, o perfino la parola debito pubblico o proattivo. Per un poeta proattivo è un signore molto alto, con un cappello alto sopra di lui come fosse un’aggiunta, che cerca sempre di infondere voglia di fare in tutti, e tutti lo deridono.

Proattivo, assertivo, inizializzare, attenzionare e, per gli scrittori, suggestionare, emozionare (che allora me ne vado a Disneyland), diegetico, extradiegetico. Perfino queste parole potrebbero essere salvate dalla loro interpretazione letterale. Perfino della nostra moderna neolingua orwelliana, che riunisce il politicamente corretto al becerismo populista e xenofobo, lo storytelling agli slogan isterici, la lingua dell’efficientismo alla morale del più furbo, potremmo farne un qualcosa in termini di poesia niente male. È così che usa Hillman il concetto della deletterizzazione: lo usa per riportare tutti i concetti che soffocano la nostra intelligenza alla loro primaria natura di immagini, come facevano una volta i poeti popolando gli olimpi. È così che usa Hillman questo concetto, deletterizzazione, deletterandolo nella poesia dei suoi libri.

La deletterizzazione è profondamente panica. Quando ti prende un attacco di panico non hai voglia di prendere alla lettera che il lavoro è un dovere o che devi fare questo proprio questo. Prendi e scappi. Ma ancora più panico è il secondo insegnamento di Hillman: la provocazione. Hillman non fa altro tutto il tempo: provoca. Tanto che è costretto ad ammettere che di carattere lui tende al terrorista. Altrove asserisce che, essendo del segno dell’Ariete, è figlio di Marte. Tutte cose senza dubbio vere, ma il suo costante desiderio di provocare è troppo capriccioso per non venire da Pan. E fa ridere in maniera irriguardosa e volgare. Come quando Hillman insegna quanto è fondamentale essere abbandonati, e racconta la barzelletta del padre ebreo che fa salire il figlio su una scala, e gli dice: quando te lo dico, buttati che ti prendo. E il figlio allora si butta, e il padre non lo prende, si sganascia dal ridere e gli dice: così impari a fidarti di un ebreo. Non penso sia interessante chiedersi ora chi stava provocando qui Hillman, forse la propria religione di provenienza, quanto piuttosto cosa era per lui la provocazione. Provocare: chiamare a qualcosa. Hillman evidentemente sovrapponeva la provocazione al kalòs greco. Kalòs da kaleo: la bellezza come richiamo. Quale bellezza dunque insegna Hillman nei suoi libri (i suoi libri di cucina, per esempio, pieni di giochi di parole su riso e minzione), o quando in maniera tanto perentoria mette in allarme contro le cacate psicoanalatiche sulla cacca dei bambini (parole sue)? La bellezza irridente e caprigna di Pan, senza meno.

Il senso tragico della vita e il destino. La terza cosa che ci insegna Hillman è questa, che tutti, dal comodino a me, nasciamo con un carattere, e questo carattere è il nostro destino, e che dunque, potendo formare il nostro carattere solo al momento della nostra morte ma a volte solo dopo, molto tempo dopo, il nostro destino è qualcosa che viene poi, in un certo senso, e che per lo più è deciso dagli altri, in un certo senso, e che soprattutto, in un senso ben determinato, è deciso dalla morte. Da qui il senso tragico della vita, senza il quale quello che vivi sarà qualsiasi cosa ma non la vita. Questo lo sanno bene i poeti. Questo è qualcosa che se uno vuole fare il poeta deve imparare a fare subito. Insomma, farsi cogliere da Pan, e farsi parlare da lui di morte. Hillman usa non poche strategie per insegnare questa morte tanto cara ai poeti. Ci ricorda ora che per Platone filosofare era imparare a morire. Ci ricorda della morte felice di Socrate. Fa un po’ di pubblicità, altre volte, e magnifica la vita di Michelangelo, che a trentacinque anni si sentiva già morto, un uomo da buttare. Di quanti eroi dell’ipocondria, dell’autolesionismo, della furia paranoide ci ha fatto il canto nei suoi libri. Ma, nel lungo percorso di ragionamenti e racconti che snodano la sua opera, c’è qualcosa che porta a un punto preciso, a un uomo preciso. Parlo di Eraclito, primo curatore d’anime lo chiama Hillman. Eraclito compare nei suoi libri ovunque, per ricordarci che il carattere è destino, e alludere al suo di destino, grandioso, come si impone a guida di tutti i poeti perplessi che sono venuti dopo di lui. Eraclito che urla parole strane e oscure senza che nessuno lo ascolti, e muore divorato dai cani. Quanto piace a Hillman questa storia!

La quarta cosa. Viene dalla morte e si chiama cultura. Il culto della morte, il culto degli antenati. Il culto di tutte quelle cose che non producono metano e benzina, non sfamano gli affamati e non rendono più edotta la popolazione. Non rendono questo mondo un posto migliore di come lo hai trovato (si sentono i rombi delle bombe che portano la civiltà?). Hillman comincia sempre le sue frasi dalla nota e dalla bibliografia. Poi da lì si perde e il discorso difficilmente torna. Quanto gli piace quella ridondanza di notizie (nel senso vero: di cose notevoli per l’anima). Leggere Hillman è come leggere un poema indiano, in cui il pensiero e le azioni si sciolgono come il sale nell’acqua. Sapere intrattenere chi ti ascolta, trattenerlo nell’anima, con il racconto dei pensieri non meno che con quello delle cose, parlare alla ragione come ai sensi, ai sentimenti come all’intelletto. È quanto ha fatto Dante, che chiamano il sommo per questo. Ma lo ha fatto anche Hillman, ed è quindi fra queste quattro cose, questa della cultura, questa sua cosa dell’amore carnale per il pensiero, la più importante che ci ha insegnato, quella che ci riporta di più alla poesia nella sua essenza: nella sua essenza di nume caprigno che ti prende e ti sussurra impossibili parole di sapienza e irripetibili lascive frasi d’amore.

Una catena di parole rifulgenti che fanno brillare immagini infinte in un infinito gioco di specchi, quello della vita. Le immagini. L’immagine fondamentale dalla quale veniamo e alla quale torniamo.

A proposito: torniamo all’intervista.

Nell’intervista, e siamo ovviamente quasi al suo finale, Hillman parla di soggezione. Parla di assoggettamento. Parla di vecchiaia, di senescenza e abbandono, abbondono alla morte, e quindi di forza, della forza del carattere e dell’anima, parla di questa forza che ci soggioga. Parla di sacralità. Poi chiude gli occhi, e, allora, parla infine di morte, e dell’immagine che, più viva di quanto siamo mai stati, sopravvive alla nostra morte. Poi Hillman tace e, allora, la giornalista dice molte cose colte. Ma poi parla anche lei di morte. No, non di morte. Quella non riesce a nominarla. Parla della paura. Ha forse un attacco di panico? Inevitabile, e lo si capisce da Hillman che assume una faccia seria, serissima, ma gli occhi gli ridono di nuovo. Gli ridono pazzescamente. Questa è, mi pare, l’immagine di Hillman, più viva di lui, che gli è sopravvissuta. È l’immagine di un dio. L’immagine che in coda a queste mie parole riverisco come si faceva una volta, ai tempi di Omero, salutando Hillman, salutando Pan, come se le mie parole fossero una preghiera. Mi ricorderò di esaltarvi in un carme novello.

Nell'immagine, Ritratto di James Hillman, una figurazione di Veronica Leffe.

Note

(1) J. Hillman, Saggio su Pan, Adelphi edizioni, Milano 1977.

(2) J. W. Goethe, La teoria dei colori, a cura di R. Troncon, Il Saggiatore, Milano, 2008, p.15.